新潟県新潟市中央区の原こども医院では、感染症・アレルギー・乳幼児健診・予防接種・育児教育など小児科全般を診療しております。

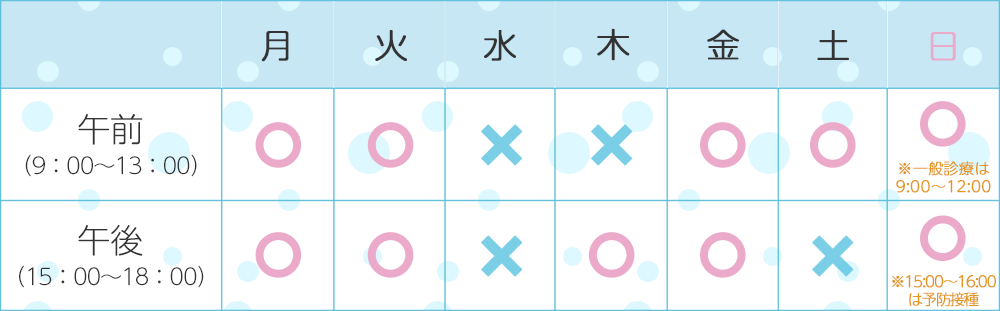

予防接種についての詳細やお子様のアレルギー症状でお困りの際は、日曜診療も行っておりますので、ぜひお気軽に一度ご相談ください。

2024.04.01

Golden Weekの休日は

4月29日~5月5日の間お休みをいただきます。

5月6日(月)振替休日は日曜日と同じで、8時30分以降の御来院順で番号を発券し診療可能の人数で受付終了させていただております、午後は予防接種になります。

新潟市の町のかかりつけ医院として、お気軽にお問い合わせください。

日曜診療も行っています。

お子様はもちろん、お父さん お母さんも安心して診療を受けていただく為に、ひとりひとり患者さんに合わせた個人診療を行っています。

インフルエンザをはじめとした感染症の予防接種、アレルギーなどに関する相談など、育児教育のお子様の健やかな成長を応援致します。お気軽に、ご相談ください。

※第五日曜日は休診

※日曜診療はご来院順になります。詳細はこちらをご参照ください。

平日終了30分の時間帯受診について

労働基準法などの改訂により、終了直前の【予約外】の受付を制限させていただいております。

インターネット予約なしの場合、終了前30分の時間帯枠への直前電話や直接来院での受付をお断りさせていただきたく存じます。

終了前30分間の電話対応も出来かねます。

ご迷惑をおかけしますがよろしく御理解お願い申し上げます。

▶ 一般診療・健診・予防接種について

▶ 日曜日の診療について

●日曜日は業務繁忙のためお電話をお受けしておりません。

待ち時間が長い時、「密集」を避ける意味合いから、一旦御帰宅の上で順番をお待ちいただくこともできます。当院の外から、スマホなどインターネットを通じて現在の診察番号が確認できます。

●受付をお断りせざるを得ないことがあります。

昨今のインフルエンザ・COVID19などの発熱患者様の検査と待合スペースの関係で、対応処置できる患者様数が限られております。大変申し訳ありませんが、日曜日の受付時間内であっても、受付をお断りせざるを得ないことがあります。

●日曜診療の一般診療において対象患者様としては、急患・急変したお子様を想定しております。

2週間など経過が続く方、似た症状を繰り返しているなどの患者様では、診療により多くの時間がかかりますので余裕がある平日に御来院いただきたくお願いいたます。

また病児保育連絡票、急がない提出書類などの記入は後日にさせていただいております。

待ち時間が遅延しがちななための御不便を軽減するために御理解を賜わりたく存じます。

ご説明に関して 一般診療と基本は同じなのですが、重症と思われる方から普通感冒いわゆる風邪の方までいらっしゃいます。 ●比較的重症な患者様は診断と処置に十分な注意を払い、基本方針と処置治療を主に対応し、もちろん注意事項に関してもしっかりご説明いたします。 ●今は重症ではないけれど重症化の可能性のある方に関しては、経過は患者様各々違いますので再来を要するような悪化傾向を判断する観察ポイントを丁寧にお話します。 ●比較的軽症の場合、通常観察する点を簡単にお話することがあります。この時は経過上注意項目に該当しないため内容が薄れていても、再度お話することにより別の機会に役立つことが期待できるためです。 |